Sofocado y con la sensación de que la vida se le evapora de manera inevitable, Leonardo Da Vinci inhala una dramática bocanada de aire que, lejos de darle alivio, lo hunde en la asfixia. En un acto reflejo se lleva las manos al cuello y abre más la boca, como si se dispusiera a gritar, pero le es imposible emitir otro sonido que no sea el de su propia respiración, un oleaje de puntas entrecortadas y turbias.

El angustioso ahogo del florentino se prolonga con fuertes espasmos y un salpicón de sudor, que resbala de su frente y las sienes con el resinoso pesar de los caracoles. Pasados unos minutos, el mal sueño cede. En la mirada, abierta en arco extenso, Leonardo conserva huellas de un turbio extravío, y lo acomete la sensación de que fue presa del mismo agobio de quien ha observado los horrores del mundo por primera vez en la vida.

Como el vidente que se niega a ser, atestiguó, por enésima ocasión, la muerte de Cesare Borgia. Lo miró supurar rayos de luz negra de las llagas que le abrió una marabunta de estiletes enemigos y observó cómo se desplomaba sobre su amada Romaña, cuya tierra, en el último estertor, abrazó envuelto en un haz de sangre refulgente.

No es Cesare Borgia el único a quien Da Vinci ha descubierto invadido de perforaciones y lanzando centellas oscuras antes de morir. En otra ocasión, no muy lejana, presenció los violentos decesos de Lorenzo de Médici y su hermano Juliano, al igual que el de Ludovico Sforza, aunque a éste lo miró no desbaratado por las armas rivales sino disuelto en los dolores de la gota.

El artista e inventor también vio cómo se extinguía el cardenal Franco Minetto, víctima de una espina de trucha perfumada con resuellos de eneldo, que le agujeró la garganta durante una cena en la que el Papa Alejandro VI, líder máximo de los Borgia, sonreía como un demonio satisfecho.

Peor para Da Vinci es que sus pesadillas ―recurrentes desde hace tres meses―, se presentan en cualquier momento. Si bien es cierto que surgen mientras está en un sueño de excavación profunda, también lo es que aparecen cuando trabaja: en el preciso momento en que calibra la preparación de una pasta con marfil y huesos pulverizados, agua y pigmentos de plomo rojo, necesarios para dibujar sus extraordinarias invenciones sobre blancas hojas de enebro joven, o mientras remata sus pormenorizados bocetos anatómicos con matita nera, extraída de una piedra de grafito natural, oscilante entre el negro y el azul, que hace pensar en los abismos del semilunio.

Cuando cae el tercer día del tercer mes del año 1500, de nuevo acometido por los fermentos del sueño delirante, Da Vinci se ve a sí mismo en la línea frontal de una guerra de estupores inusitados entre los reinos de Francia y Milán, en la que imperan los girones de la muerte. No hay tramo que ande sin que se vea obligado a esquivar cuerpos convulsos, quejumbrosos, gemebundos; cuerpos exangües, hechos migajas sanguinolentas por la enervada contundencia de picas, lanzas y arcabuces, alfanjes, alabardas y balas de cañón.

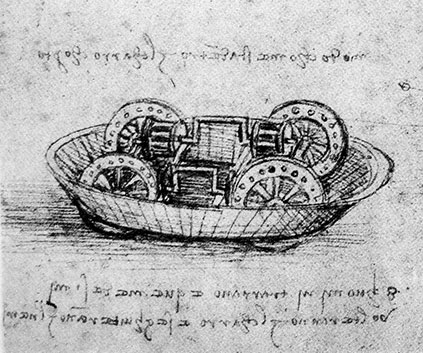

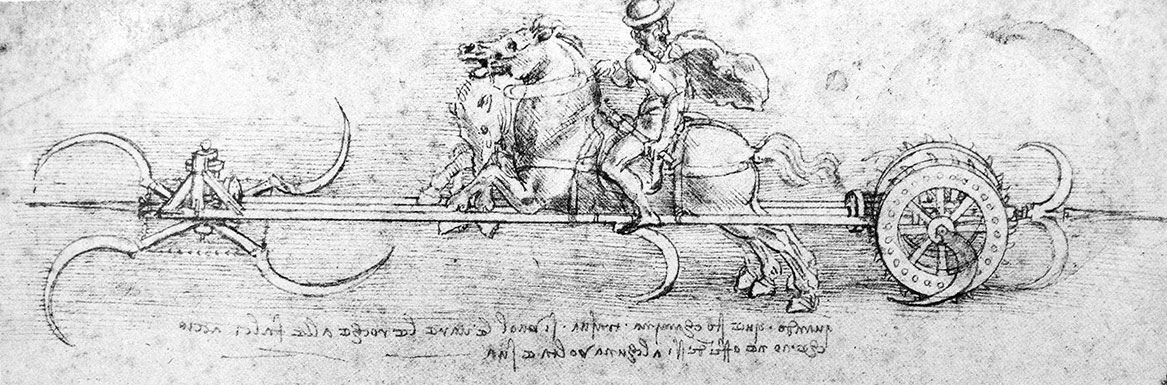

En el instante previo a la pesadilla, se dedicaba a trazar las últimas líneas de un vehículo de asalto bélico que concibió: un carro tirado por caballos que en la parte frontal presenta tres enormes guadañas de filo frío, cuyo propósito es partir en gruesos trozos a los soldados enemigos y a sus cabalgaduras mientras cubre terreno.

Aunque Leonardo derrama la energía de los soles en apogeo, después de cada pesadilla debe descansar, debilitado por el horror y el espanto. Desprecia la violencia, las guerras, las armas, en cuya fabricación emplea buena parte de su genio, y quisiera que las dinastías gobernantes, en lugar de insertarlo en tan siniestros terrenos, patrocinaran aún más sus obras artísticas de claridades augustas, divinas, universales, y sus pesquisas e invenciones sobre las cualidades utilitarias del viento y la mar, del cielo y la anatomía humana.

Tras la más reciente pesadilla, decide abandonar su estudio-taller para recostarse en su cama labrada de cedro y de cuyas alturas se desprenden, como gotas de cera antigua, el dosel y los cortinajes, urdidos en hilo de satín vivo. Con la compañía de tres gatos de ópalo que se aproximan a él desde algún rincón de la alcoba, cierra los ojos. Posteriormente el desasosiego lo abandona, desplazado por la tibia flama de una idea: inventar una máquina que lo ayude a deshacerse de los escalofriantes sueños.

Pasa las siguientes seis semanas experimentando como lo que es: un sabio empecinado en destejer rompecabezas sinuosos. Al cabo de ese tiempo, encuentra una sencilla solución a sus preocupaciones enfrentando los rudimentos de la ciencia y la técnica al negro hervor de las pesadillas.

Diseña una suerte de boina, en realidad un aro de madera recubierto de cuero y cruzado con tiras de piel que forman seis polígonos de cinco estrellas cada uno, a la manera de una red. A su vez, el gorro está conectado a un pequeño carrizo de boca ancha. La idea de Da Vinci es que sus sueños macabros pasen a través del entramado estelar y dejen en él sus impurezas y hostilidades antes de salir por la breve caña, unida por la boca a un frasquito donde quedarían depositados de manera definitiva.

Pero la índole de las pesadillas es la maldad y, en este caso, buscan conservarla vigilando cada paso que da Leonardo. Saben que el florentino pretende atraparlas para darles la simplicidad de los aires afables, y no están dispuestas a ello. Para esquivar la boina, deciden abandonar la mente de Da Vinci e infiltrarse en la de Salai, su joven modelo y amante.

La pesadilla del aprendiz consiste en un cortejo de seres grotescos, cada uno con una antorcha en la mano, que sigue en silencio el ataúd de caparazones dentados donde levita el cuerpo exánime y descolorido de Da Vinci, pesadamente remolcado por entidades aulladoras de las que no guarda registro ninguno. Caminan a través de un estrecho pasillo en el que se difunde una atmósfera trémula y calurosa, cuya concentración de gases amenaza con extinguir las débiles teas. El calor es repugnante, y sin embargo lo que despierta a Salai es un frío de leviatanes helados adherido a su piel.

―Has tenido un mal sueño ―le dice Leonardo.

El chico se talla los ojos y la imagen de su maestro salta como música de salterios inéditos de entre la tenebra anaranjada. Está parado al borde de su cama y lo observa con detenimiento.

―Sí, maestro, te he visto muerto.

Da Vinci hace una mueca de melancolía.

―No lo estoy, pero a veces me siento así. La locura bestial que representa la guerra flagela mis noches y mis días. Culpable de complicidad soy, al recibir el dinero de quienes esperan de mí nuevos y superiores artefactos de muerte. Y todo para satisfacer sus ambiciones de poder y riqueza, reflejo de la insania que los domina.

Los estambres negros de la noche se cuelan a través del ventanal formando una tela extensa y de puntos cerrados que da un aspecto tétrico a la alcoba, apenas iluminada por el pasivo centelleo de un candelero de tres brazos.

―Lamento que padezcas de esa forma, maestro.

―Olvídalo, no tiene remedio ―ahora el gesto de Leonardo es de resignación.

―Si estuviera en mis manos, aliviaría tu pesar ―las palabras del chico son sinceras.

―Todo lo contrario, mi niño ―responde el artista―. Soy yo quien debe cuidar de ti. ¿Sabes?, no estaría nada mal que te haga una boina como la que traigo puesta. Así no volverás a sufrir sueños terribles ―se sienta junto a Salai, lo atrae hacia sí y le da un beso en la frente―. Yo te protegeré.

Sin añadir nada más, pone manos a la obra y elabora otro birrete atrapa sueños. Pasado un rato, se lo entrega al discípulo. Él lo recibe con manos ávidas y se lo lleva a la cabeza.

―Mientras lo uses, las pesadillas se mantendrán alejadas.

Durante algunas semanas Da Vinci y Salai duermen en los valles de la tranquilidad y viven la vida de manera normal y corriente, hasta que una noche las pesadillas esquivan las trampas y al unísono se posesionan de los dos, censurando su paz.

En esta ocasión registran los saldos del caos y la destrucción provocados por armas y vehículos bélicos del futuro, muy similares a los inventados por el propio Leonardo. Da Vinci mira una maciza máquina que vomita obuses de fuego desde cañones situados en los flancos, abriéndose paso por madejas de cuerpos descocidos o yertos, de gritos, explosiones y humos viscosos e irrespirables.

A diferencia del carro de combate que él ideó, compuesto por un armazón de metal y madera y ruedas metálicas que le permiten avanzar, el que divisa tiene una carcasa de hierro reforzado, es mucho más robusto e imponente y se desplaza a paso de dragón encrespado mediante un sistema de tracción a orugas. Los delirios de Salai apuntan en la misma dirección. Si bien, él contempla cuerpos traspasados, deshechos por la deflagración de granadas que arrojan esquirlas errantes.

Da Vinci adivina, sin equivocarse, que detrás de tan horribles sueños se fugarán muchos más e incluso se adelanta a pensar que harán lo posible por reproducirse y esparcir el desasosiego entre otros allegados a él, además de Salai.

Los cálculos del florentino se quedan cortos y pronto la realidad lo sitúa frente a un escenario impensado: nubes de pesadillas inundan, infames, atemorizantes, enloquecedoras, a Florencia y otras regiones.

Un personaje alcanzado por los atroces sueños es el sumo pontífice. Una noche, cuando las campanas del Vaticano anuncian a coro las once, se retira a descansar. Pero duerme inquieto, al modo de un cofre de adivinanzas sin solución. Y a las tres treinta de la madrugada recibe la visita de una horrenda pesadilla que lo retrata como el anticristo: un monstruo de tres cabezas y el mismo número de alas en par, inmerso hasta el pecho en las aguas mohosas de un lago fétido, donde devora con fe animal las almas de los muertos.

El máximo prelado despierta prorrumpiendo un grito y una mirada implorante le cruza el rostro delatando su espanto. Tiene la lengua caliente y seca y el acelerado golpe del corazón se refleja en los blandos muros de sus sienes.

En los días sucesivos sus pesadillas se repiten, como el necio girar de las ruecas de husos venenosos. Los experimenta mientras desahoga alguna audiencia o revisa los delicados asuntos de su incumbencia, que por supuesto son los del cielo y la Tierra, pero sobre todo retornan a él, agresivos e implacables, deslizándose entre las enramadas de la noche cuando duerme.

Víctima del desespero, una madrugada abandona el Vaticano sin siquiera despojarse del camisón de seda oriental que cubre su inmoderada anatomía, y se encierra a piedra y lodo en el castillo de Sant’Angelo, suntuosa y corpulenta edificación de frontis pimienta, heredada por el imperio romano y conectada en línea recta a la santa sede mediante el puente Adriano.

Desde su encierro de vicario perseguido ―y rodeado de espejos serpentinos, mármoles de vetas rubí, barandas de forja en hierro rematadas en oro, vitrales cuajados de ángeles tristes y santos azotados―, cavila qué hacer. Finalmente, empuña una pluma de ganso y con letra de cenizas negras, le escribe una misiva a Da Vinci urgiéndolo a que se reúnan. Él acude al llamado.

―Tienes que hacer algo para resolver esta situación ―le ordena con voz de joya opacada, en cuanto lo ve entrar a la sala Paolina, escoltado por un séquito de soldados derretidos bajo los casquetes, las cotas de malla, las sobrevestas que integran sus armaduras―. Soy el padre espiritual de los Estados Pontificios, y en algún momento y con la venia de Dios lo seré de Florencia; debes apoyarme para que continúe engrandeciendo su destino ―declaró el mandatario eclesial.

Luego, como si quisiera evitar que los oídos de algún mundo maligno lo escuchen, Alejandro VI se acerca a Da Vinci y, muy en corto ―tanto que este se traga los agrios gajos de su aliento―, le confirma que las pesadillas arrasan no sólo a Florencia, situada en el septentrión de Italia, sino a todo el centro y comienzan a extenderse hacia tierras sureñas. Eso ya lo ha percibido Da Vinci, pues durante el trayecto descubrió a varios pobladores bajo el yugo de los sueños pavorosos.

De cualquier forma, impulsado por el temor que dan las preocupaciones de alta investidura, Leonardo sale del castillo para darse una mejor idea de lo que está sucediendo. No es poca la gente que encuentra en las calles a merced de los malos sueños. Para quitárselos de encima, agitan las manos y emiten improperios y gritos destemplados, que a primera vista parecen inútiles. También escucha lloridos, lamentos, injurias de personas que sueñan en el interior de sus casas. Sus sonoras expresiones de horror trasponen ventanas y puertas y se internan en las callejas, donde permanecen flotando como majestades malévolas antes de difuminarse.

Al poco, los rayos del sol vespertino comienzan a resbalar tiñendo las fachadas de Roma con el herrumbroso tono de la sangre. Intimidado, Da Vinci da un medio giro y emprende el camino de regreso al castillo de Sant’Angelo. Avanza dando tumbos y tan rápido como sus fuerzas se lo permiten. Pero al dar vuelta en una esquina, con el Tíber deslizándose a su costado izquierdo como un reptil de seseos escandalosos, se topa consigo mismo envuelto en un mar de férvidas tinieblas.

―¿Qué está sucediendo? ―pregunta y sus músculos y venas se crispan.

Sin dejar de mirarse, retrocede lenta, muy lentamente, y luego, en un solo movimiento vira y echa a correr sobre sus pasos a la manera de un gato al que le han chamuscado la cola. El camino, erizado de pedruscos desnudos y filosos como cuchillas, resulta lejano e irreal. La expresión del cielo cambia totalmente cuando las montañas ocultan la mitad del disco solar. Densas masas de nubes escarlatas y vientos de hedores azufrosos cubren súbitamente a Roma.

Tras correr un largo trecho, sin alcanzar jamás el castillo, convertido en un punto huidizo y remoto, Leonardo resiente los efectos del cansancio y hace alto. Busca refugio en un callejón y se apoya de espaldas en una pared. Tiene la impresión de haber perdido el tiempo corriendo en líneas concéntricas más amplias cada vez. Sus músculos son esponjas exprimidas y sus pulmones globos que aspiran y espiran oleadas de aire sucio y abrasador. Una fugaz parvada de cornejas surca las alturas con estrépito de diablos alterados.

Da Vinci despierta de súbito. Está hundido en un pantano de sudores de hielo y lo lapida el pánico. Lleva sus manos temblorosas a la cabeza y se alisa la cabellera ensortijada, en la que despuntan algunas canas plateadas. Instintivamente escudriña la penumbra en busca de Salai. La silueta del chico, dormido en su cama, emerge en la media penumbra como una fina y alargada silueta de bucles rojizos. Leonardo se fuerza a recobrar la tranquilidad.

―Maldito sueño ―escupe.

La madrugada impone su siniestra presencia. El maestro desciende de la cama dejando tras de sí el hueco formado por su cuerpo en el colchón de lana. Se echa encima un abrigo grueso, ase un candelabro encendido a medias y enfila hacia al estudio-taller custodiado por su sombra, en ciertos momentos alargada y, en otros, encogida. Leonardo no alberga otro propósito en la mente que ponerse a trabajar en una nueva máquina que le permita terminar con las pesadillas de una vez y para siempre.

Al abrir la puerta lo primero que observa es la espalda de un hombre de su estatura y complexión, cuya cabellera tiene el largo y color de la suya. Está inmerso en su trabajo y no se percata de su presencia. Se dedica con ahínco a probar un enorme y rollizo aparato conformado por una rueda que gira con el impulso de tres caballos de raza celeste, poniendo en movimiento a dos fuelles de aspiración destinados a succionar sueños malvados. Transcurrido un rato breve, Leonardo se arma de valor y le pregunta:

―¿Puedo ayudarlo?

El hombre sale de su ensimismamiento y lo enfoca con exactitud. Abre los ojos con brusquedad, dos lunas fuera de sus órbitas, y se queda estático. El burlesco tañido de las pesadillas resuena en derredor. C2